抜歯・非抜歯について

抜歯をする・しないの考え方

矯正歯科医のほとんどは、積極的に抜歯をすることは避けたいと考えていると思います。当たり前のことですが、できるだけ歯を抜かずに治療できる方法を考えた上で、どうしても必要な場合に抜歯での矯正治療をご提案しています。

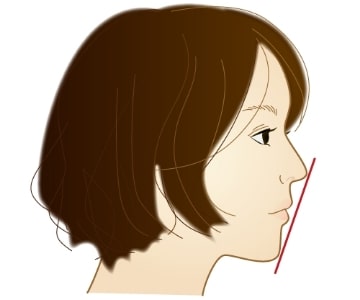

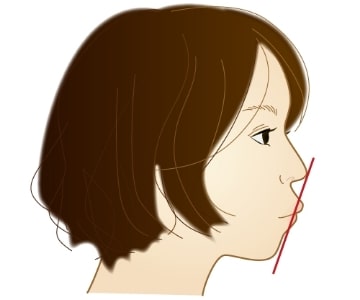

なぜなら、無理に非抜歯で治療を行うと、歯は一列に並んでも歯列の拡大によって口元が突出し、顔貌を損なう結果となったり、後戻りが起きる場合があるからです。

そのことを考慮して、十分検討して決めることが大切です。

無理な非抜歯治療をすると口元が突出してしまう可能性が…

「美しい口元」を考慮した抜歯矯正

健康な歯を抜くことに不安を感じる方は少なくありません。矯正医も可能な限り歯を抜かずに矯正治療を行いたいと考えています。

しかし、患者さんが「歯並びを整える」だけでなく、「口元全体を美しくしたい」と望む場合には抜歯が必要となることがあります。これは、前歯を後方に下げることで口元がすっきりし、口が閉じやすくなるといった見た目の変化が期待されているケースです。

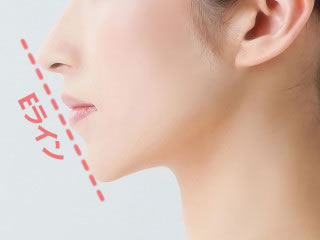

近年ではEライン(鼻先と顎先を結んだライン)という言葉も一般的に知られるようになり、このラインをすっきりさせたいと希望する方が増えています。抜歯を伴う矯正治療を行うことで、非抜歯での治療よりも上下の口唇がEラインに近づくことできるため、顔立ちが整い、患者さんの満足度が高まると考えています。

抜歯と非抜歯の口元の変化の違い

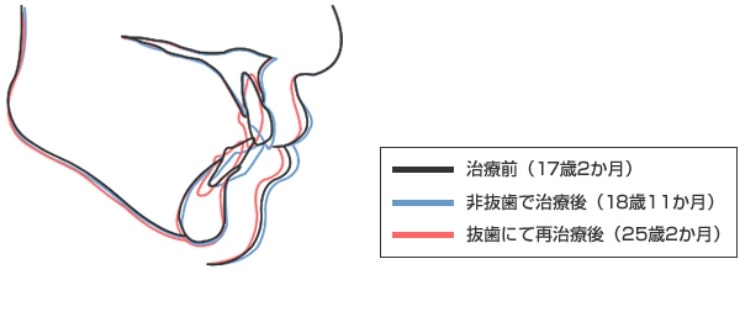

叢生(歯並びのでこぼこ)で来院された患者さんの例です。

当初、抜歯への抵抗が強く、患者さんの強い希望により非抜歯で治療を行いました。

叢生自体は改善されましたが、その後口元の突出感を気にして再治療を希望され、第一小臼歯抜歯による再治療を行いました。その結果、口元の突出感が改善され、調和のとれた側貌になりました。

抜歯・非抜歯の基準

では、どのようなケースで抜歯が必要かというと、単純に見た目での歯の重なっている量などでは判定できません。

次に掲げるチェック項目の総合的な結果で判断します。

【 抜歯・非抜歯を判断するためのチェック項目 】

- 歯の生えてくる歯茎の顎の大きさと個々の歯の大きさの調和度

- 個々の歯の位置異常(例:傾斜・回転している歯など)を改善した時に得られるスペース量

- 歯の大きさを少しスリムに削れる量(歯の大きさ=歯の横幅)

- 歯を前方・後方に移動・拡大可能な量

- 顎骨自体(特に上顎)の拡大処置の可能性(20歳近くでは難しい)ならびにその量

- 上下前歯の傾き度の改善量

- 成長期の学童では上下顎骨の成長発育に伴う変化の出現様相(量・方向・時期)

- 口元の突出度合いなどに対する改善予測量

- その他:患者さんの装置に対する協力度や生体反応

これらの複数の判定要素を総合的に考え、「抜歯」「非抜歯」を決めていくことになります。

従って、安易に「抜歯をしない矯正」と表示すること自体、後に患者さんとのトラブルの種をまいているようにも思えます。

当院では、患者さんの症状や抜歯の必要性について、ご納得いただけるよう詳しく説明いたしますので、ご不明な点はご質問ください。

矯正治療後の見た目の変化には個人差があります

抜歯を伴う矯正治療の結果、

- 口元が下がりすぎてしまったと訴える方

- もともと唇がふっくらしていて、思ったほど変化を感じられなかった方

など、患者さんによって感じ方はさまざまです。

そのため、治療後の見た目の変化について、患者さんの印象と医師の見立てに差が生じることもあります。

また、矯正治療における美しさは、横顔におけるEラインに対して、上下の口唇がどの程度変化したかという一つの目安となりますが、それだけが基準ではありません。

正面から見たときや笑ったときの印象など、学術的に明確な基準がない部分もあります。

このように矯正治療の結果に対する感じ方は、担当医と患者さんとの感覚的なズレを生むことも少なくないのです。

抜歯とほうれい線の関係

矯正治療における抜歯と口元の変化に関連して、抜歯とほうれい線の関係が取り上げられることがあります。

抜歯治療により上下口唇が後方に移動すれば、ほうれい線の部分も多少影響されることは推測できます。

ただし、矯正治療期間は数年に渡るため、その間の上下口唇周囲の時間的変化を持続的に記録した研究は私見ですが見当たりません。治療中の体重変化と顔貌の変化も合わせて研究する必要性があると考えられるため、抜歯治療とほうれい線の変化の相関を追求するのはかなり難しいとも思われます。

非抜歯治療の例

抜歯治療の可能性が高い症例でも、顎の成長期に治療を開始することで、結果的に非抜歯で治療を終えることができる場合もあります。

詳細はこちらの治療例をご覧ください。

【一般的な矯正治療】

- 治療内容:矯正装置をつけて歯を少しずつ動かし、歯並びや口元を整える治療

- 治療期間及び回数:2~3年程度(月に1回程度…24~36回)、保定期間は2年程度(3~4か月に1回の通院)

- 治療費概算(自費):第1期治療 約55~65万円、第2期治療 約55~65万円(1期から2期へ移行の場合)

- リスク・副作用:歯根吸収、変色、歯肉退縮、歯間鼓形空隙の開大(ブラックトライアングルの出現)、骨性癒着等